A tecnologia soviética que é uma esperança contra as superbactérias

A resistência a antibióticos matará 10 milhões por ano em 2050. Agora, o Ocidente tenta combatê-la com um medicamento dos anos 1920 que a URSS manteve vivo por um século: vírus bacteriófagos.

Texto: Bruno Vaiano | Ilustração: Thalles Oliveira | Design: Caroline Aranha

No verão de 1942, a bióloga Zinaida Ermolieva chegou de avião a Stalingrado, no sul da Rússia, algumas semanas antes do exército nazista. Ela recebeu a missão de conter um surto de cólera – doença bacteriana que mata de desidratação por diarreia. Ermolieva se tornaria famosa por obter a versão soviética do antibiótico penicilina, naquele mesmo ano. Mas, na cidade prestes a ser sitiada, adotou outra estratégia: usar um remédio que não precisa ser fabricado, porque se reproduz. Um vírus.

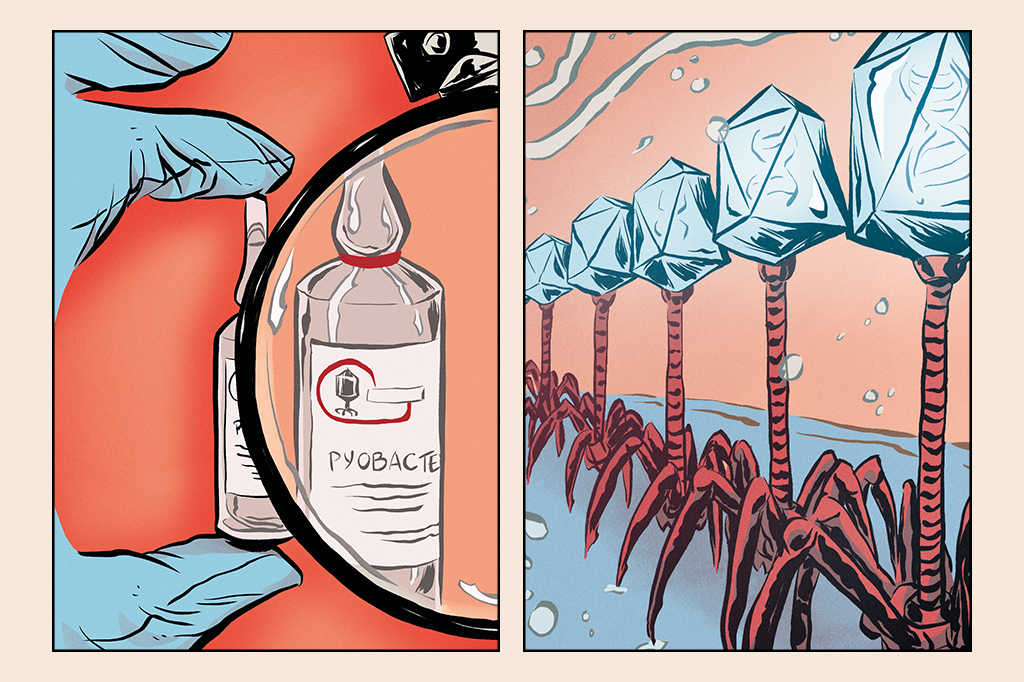

Vírus são pedacinhos de material genético encapsulados em proteínas. Eles não comem e não excretam, nem se reproduzem por conta própria – há um debate sobre serem ou não seres vivos. Esses parasitas armazenam, em DNA ou RNA, as instruções para fazer cópias de si próprios, mas não são capazes de executá-las. É por isso que eles precisam invadir animais, plantas ou bactérias à força e usar o maquinário microscópico das células para fabricar seus filhotes.

Bacteriófagos são vírus especializados em sequestrar bactérias (daí o fagos no nome, que significa “comer” em grego). E bactéria não falta na Terra. Estima-se que o número total delas tenha 28 zeros. Não é surpresa, então, que os fagos sejam a entidade biológica mais numerosa que existe.

Há um trilhão deles para cada grão de areia do planeta: 10³¹ partículas virais, ao todo. Somados, eles pesam 1,1 bilhão de toneladas, ou 21 vezes a Muralha da China. Esse exército mata, diariamente, algo entre 25% e 40% das bactérias do mundo. E podia dar uma mãozinha a outro exército – o de Stálin.

O plano original de Ermolieva não era cultivar seus fagos in loco. Ela mandou trazer um trem cheio de vírus de Moscou (estima-se que a URSS tenha produzido, ao todo, 200 mil litros de vírus em potinhos durante a 2ª Guerra). Mas bombardeiros alemães destruíram o comboio no caminho.

200 mil litros: foi a produção de fagos para os militares soviéticos na Segunda Guerra Mundial.

O jeito foi montar laboratórios improvisados nos porões da cidade, e vasculhar amostras infectadas com o vibrião colérico atrás de um bacteriófago que já tivesse evoluído, por seleção natural, as adaptações necessárias para matá-lo.

Esse match entre parasita e hospedeiro é fundamental. É que eles são especializados: o vírus que ataca um micróbio não faz cócegas em outros. E existem milhões de bactérias diferentes na Terra – o que significa uma variação equivalente nos tipos de bacteriófagos.

Classificamos “só” 1,5 mil espécies desses vírus; imagina-se que existam, no mínimo, 10 milhões. Eles são impensavelmente diversos: seu material genético pode conter qualquer coisa entre 3,4 mil e 735 mil letrinhas de DNA (A, T, C e G). Em bytes, essa é a diferença entre um e-mail de trabalho e o primeiro livro do Harry Potter.

Alguns fagos têm quatro genes; outros, 300. Não há um único gene compartilhado por todos. Ou seja, eles podem ser mais diferentes entre si do que você é de uma planta (compartilhamos, por exemplo, 18,7% do DNA com um matinho chamado erva-estrelada).

Não consta da literatura científica como Ermolieva e sua equipe isolaram o bacteriófago certo para a missão Stalingrado, mas é provável que ela tenha feito como os outros pesquisadores da época faziam (e fazem até hoje): cultivar colônias do vibrião colérico em pequenas placas de vidro. Quando uma região translúcida aparece, é sinal de que há bacteriófagos agindo no pedaço. Aí você pega o vírus, multiplica e filtra.

Foi assim, diga-se, que um médico inglês de 37 anos chamado Frederick Twort descobriu os fagos. Em 1915, as bactérias que usava em pesquisas sobre vacinas começaram a aparecer mortas. Twort levantou três hipóteses: talvez elas tivessem um ciclo de vida com uma fase peculiar, em que dão a ilusão de sumir. Talvez liberassem alguma enzima, ao morrer, que matava suas colegas, numa reação em cadeia. Ou talvez, em suas palavras, houvesse “um vírus ultramicroscópico” fazendo a limpa.

Sem nenhum recurso tecnológico que permitisse o desempate – e cético demais para apostar na última hipótese, que seria revolucionária –, Twort largou a pesquisa. O primeiro vírus havia sido descoberto apenas vinte anos antes, e a ideia de que um parasita como uma bactéria pudesse ter seus próprios parasitas estava fora da zona de conforto da ciência mainstream.

Dois anos depois, em 1917, o biólogo francês Félix d’Herelle notou áreas transparentes parecidas em suas colônias. Com a confiança que faltou a Twort, apostou que eram mesmo vírus. Ele aprendeu a filtrá-los, percebeu que as pestinhas tinham potencial terapêutico e saiu espalhando a palavra dos fagos pelos círculos científicos da Europa.

Em 1919, D’Herelle já havia feito testes em galinhas e o primeiro ensaio clínico em humanos. O assunto, então, chamou a atenção de um pesquisador brasileiro.

Fagos em Pindorama

Em 1920 o médico paraense José da Costa Cruz, que trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), viajou à sucursal do Instituto Pasteur na Bélgica e conheceu os fagos. Tentou usá-los imediatamente ao voltar ao Brasil, em um surto de disenteria que rolou na cidade mineira de Barbacena, em 1921. Não deu certo. Em 1923, após aperfeiçoar seus métodos, tentou de novo combater casos de diarreia – dessa vez, no próprio Rio. E aí funcionou.

Com o sucesso, em 1924, a Fiocruz enviou 10 mil frascos de fagos para todo o país, e recebeu de volta relatos entusiasmados de centenas de médicos. Eram casos anedóticos, sem o rigor dos testes clínicos atuais. Mas foram o início de uma febre.

Quando um grupo de militares paulistas se rebelou contra o presidente Artur Bernardes, em 1924, as tropas federais já usavam fagos. Em 1928, havia anúncios do produto da Fiocruz na Folha de S. Paulo, e nos anos 1930, empresas privadas pularam no barco. Até uma fábrica de farinha deu um up em suas instalações e passou a produzi-los.

“O Genésio Pacheco [um colega de Cruz na Fiocruz] fala que tinha muito produto ruim de fago no mercado brasileiro”, diz o biólogo Gabriel Magno – que trabalha com fagoterapia na Universidade do Ártico, na Noruega, e fez um levantamento minucioso sobre a história da prática no Brasil. “O Pacheco dizia, inclusive, que as pessoas estavam parando de usar porque você ia à farmácia, comprava o produto mais barato e ele não te curava.”

Os pesquisadores brasileiros, bem como o próprio D’Herelle, acreditavam que a fagoterapia deveria integrar sistemas públicos de saúde, e Pacheco atribuiu a decadência dos fagos nos anos 1940, pelo menos parcialmente, à má qualidade dos produtos disponíveis.

Do lado de lá do Atlântico, um outro aliado do francês D’Herelle que apoiava a estatização dos fagos era o biólogo soviético George Eliava. Em 1923, ele fundou um centro de pesquisa em microbiologia em Tbilisi, capital da então república soviética da Geórgia, ao sul da Rússia. Nos anos seguintes, o lugar se tornou o principal centro de pesquisa em fagos do mundo: D’Herelle trabalhou lá alguns anos, e eles foram acumulando uma coleção de vírus adequados para combater diferentes bactérias.

Eliava e sua esposa, como tantos outros intelectuais, foram executados em 1937 nos expurgos de Stálin. Mas o Instituto Eliava permaneceu, e manteve a fagoterapia viva ao longo do século 20. Ele sobreviveu ao colapso da URSS e à guerra civil na Geórgia nos anos 1990: “Não tínhamos eletricidade nem aquecimento”, disse em uma entrevista, em 2005, Zemphira Alavidze, então diretora do Eliava. “No inverno, era tão frio aqui dentro quanto lá fora. Os salários pararam. Mas salvamos o banco de fagos.”

Não há um consenso, na academia, sobre por que os fagos desapareceram no Ocidente. Os antibióticos emergiram como uma bala da prata após a 2ª Guerra e o interesse por esses vírus na literatura especializada (bem como sua presença nas prateleiras de farmácias) minguou aos poucos. O fato é que agora, cem anos depois das primeiras pesquisas, o Instituto Eliava saiu da obscuridade, e os fagos renasceram como uma esperança para um dos maiores desafios da saúde pública no século 21.

Breve história dos fagos

A fagoterapia voltou ao radar do Ocidente após um século dormente, mantida viva por um laboratório desconhecido na ex-república soviética da Geórgia.

1896

Na Índia, Ernest Hankin nota que as águas do Ganges, apesar de poluídas, matam a bactéria da cólera. Essa pode ter sido a primeira observação de fagos em ação.

1915

O britânico Frederick Twort nota algo invisível destruindo suas colônias de bactérias no laboratório, e especula que possa ser uma enzima tóxica ou “um vírus ultramicroscópico”.

1917

O francês Félix d’Herelle faz a mesma observação de Twort, defende a hipótese de que são vírus e propõe usá-los como antibióticos.

1921

O pioneiro José da Costa Cruz, da Fiocruz, testa a fagoterapia em Barbacena (MG), sem sucesso. Depois, os fagos dão certo contra um surto de disenteria no Rio.

1923

George Eliava funda um instituto de pesquisa em bacteriófagos em Tbilisi, Geórgia – parte da URSS. Lá, os fagos permaneceram sendo usados por todo o século 20.

1928

Alexander Fleming descobre a penicilina, produzida por um fungo.

1937

George Eliava é executado nos expurgos de Stálin, mas o instituto sobrevive.

Anos 1940

2ª Guerra populariza antibióticos, farmacêuticas começam a pesquisar alternativas à penicilina e os bacteriófagos saem de cena.

Anos 1980

Auge da aprovação de novos antibióticos: mais de 40 chegaram

às farmácias.

Anos 2000

O número de aprovações de novos antibióticos cai para seis, e nenhuma classe nova chega ao mercado: os lançamentos usam apenas variações de mecanismos de ação preexistentes.

2015

Bacteriófagos despontam de vez como potencial alternativa à crise dos antibióticos: o número médio de testes clínicos com fagoterapia, por ano, vai de um para sete.

Bactérias casca-grossa

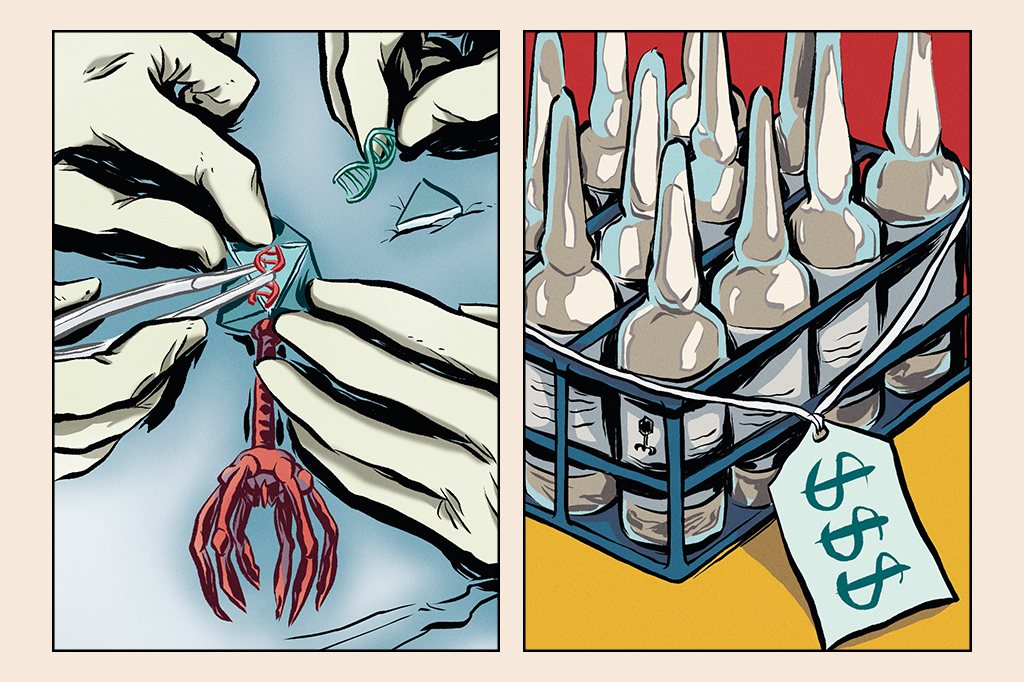

Micróbios que desenvolveram resistência a antibióticos mataram 1,2 milhão de pessoas em 2022 – e estima-se que serão 10 milhões em 2050. Por ano, 250 mil pessoas já morrem com a versão hardcore do bacilo de Koch, causador da tuberculose. O problema é que criar antibióticos do zero é um dos maiores prejuízos que uma empresa farmacêutica pode levar. Faz quarenta anos que nenhuma classe nova de antibióticos chega ao mercado – os lançamentos recentes usam variações ou aperfeiçoamentos das moléculas já conhecidas.

Um estudo de 2017 estimou que o desenvolvimento de um antibiótico custa algo como US$ 1,5 bilhão, mas que eles geram, em média, apenas US$ 46 milhões anuais em receitas. Ou seja: uma década de vendas não paga nem um terço do investimento. E essa década é crucial. Uma farmacêutica lucra o grosso em cima de um produto entre cinco e dez anos após seu lançamento – janela de tempo em que detém exclusividade sobre a patente na maioria dos países (depois disso, os genéricos entram em cena).

Por que a conta não fecha? Primeiro problema: quando finalmente aparecer uma nova classe de antibióticos no mercado, os médicos não poderão receitá-la a rodo. Ela será reservada aos casos em que opções mais antigas e baratas não funcionarem. Com razão: quanto menos bactérias forem expostas ao novo remédio, menos vão desenvolver resistência a ele. Segundo problema: antibióticos são medicamentos tomados por, no máximo, algumas semanas, enquanto drogas contra câncer e doenças crônicas (como artrite, diabetes e Alzheimer) oneram pacientes e planos de saúde por tempo indeterminado, o que as torna mais lucrativas.

Terceiro “problema” – entre aspas já que esse não é bem um problema, mas uma regra do jogo. O Brasil tem um órgão chamado Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) que impõe um preço máximo às drogas comercializadas por aqui. Muitos outros países contam com algo equivalente, caso de Canadá, Austrália e Inglaterra. E esses conselhos têm um sarrafo baixo para a precificação de antibióticos, já que eles são essenciais.

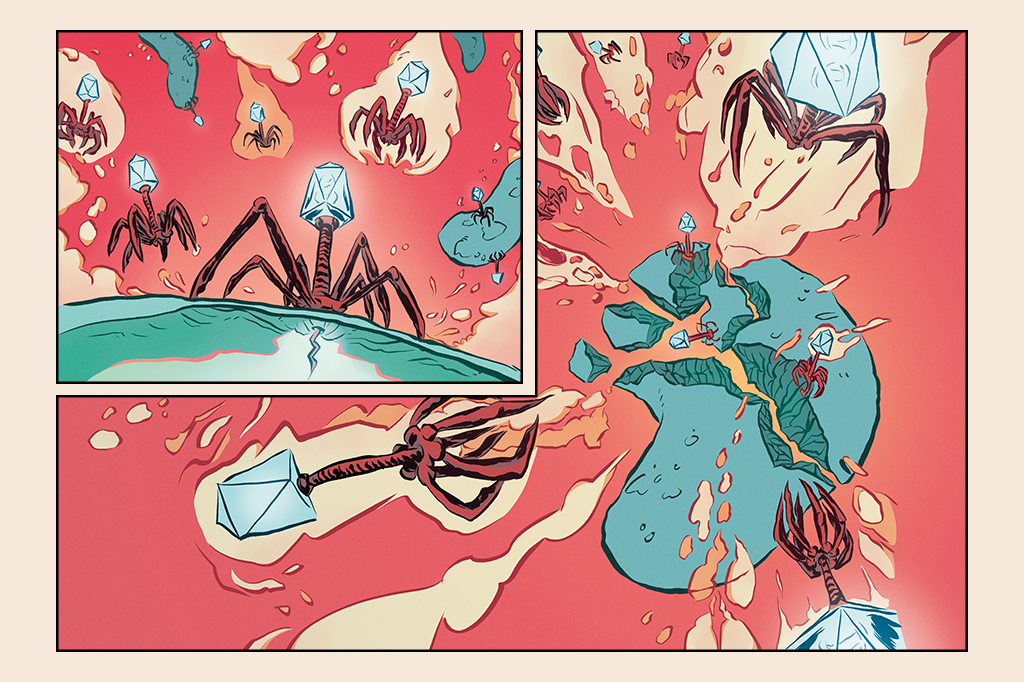

Os bacteriófagos são uma alternativa promissora ao impasse dos antibióticos. Ao contrário das moléculas criadas em laboratório, os vírus evoluem junto com seus hospedeiros na corrida armamentista darwiniana. E se a bactéria concorrer com muito afinco, ela sai perdendo.

“Muitas vezes, quando uma bactéria se torna resistente ao fago, ela fica menos patogênica”, explica Daniel Ardisson-Araújo, um professor-pesquisador da Universidade de Brasília (UnB) que estuda aplicações da fagoterapia na agropecuária. “É que, geralmente, os fagos infectam a bactéria por meio dos fatores de virulência dela, proteínas que estão na superfície da bactéria e a auxiliam na colonização do corpo humano.” Ou seja: para uma bactéria se proteger dos fagos, ela precisa sacrificar um pouco da sua capacidade de nos infectar. Isso torna os vírus uma solução para policiar patógenos de forma permantente.

A viralização dos vírus

O georgianos do Eliava, hoje, não estão mais sozinhos. Em 2018, a Universidade Hebraica de Jerusalém criou o Centro de Terapia com Fagos de Israel – IPTC, na sigla em inglês. Enquanto isso, na Bélgica, o Hospital Militar Rainha Astrid usa fagos desde 2007. E na Polônia, a PTU (phage therapy unit, “unidade de fagoterapia”) tem mais estrada: tratou 1.500 pessoas desde 2005.

Em Israel, vale dizer, a fagoterapia sequer é liberada pela “Anvisa” local. Mas eles se aproveitam de exceções para o chamado uso compassivo: pessoas em estado grave que usaram drogas convencionais sem sucesso e topam tentar uma terapia experimental. Entre 2018 e abril de 2023, o IPTC recebeu 159 pedidos de uso compassivo de fagoterapia – 38% como último recurso contra bactérias resistentes a todos os antibióticos. 18 pacientes puderam receber o tratamento, e 14 deles se recuperaram das infecções.

O uso compassivo ainda é raro e subnotificado na literatura científica: há apenas 25 artigos publicados sobre o assunto, que falam, ao todo, de 2 mil pacientes. Mas não adianta só ser seguro. Tem que funcionar. Apesar das estatísticas promissoras de lugares como IPTC – e do caminhão de depoimentos entusiasmados dos anos 1920 e 1930 –, ainda existe pouca literatura científica relatando o que realmente interessa na hora de as autoridades aprovarem uma terapia: ensaios clínicos duplo-cegos randomizados, que são o padrão-ouro da testagem de fármacos em humanos.

“Duplo-cego” significa que nem os médicos nem os pacientes sabem quem tomou o placebo ou o remédio real durante o teste. E “randomizado” significa que os voluntários são divididos aleatoriamente entre esses grupos, para que os cientistas não caiam no viés (consciente ou não) de pôr pessoas mais saudáveis no grupo que fará o tratamento real – o que força um desfecho positivo.

Entre 2000 e 2015, o site clinicaltrials.org (que exibe a situação de ensaios clínicos no mundo todo) registrou, por ano, o começo de apenas um novo teste rigoroso com bacteriófagos. É praxe falar em “começo” porque, em geral, esses experimentos duram mais de um ano. De 2015 até hoje, porém, a média anual subiu para sete. E 2021 bateu um recorde: 19 testes iniciados.

Dentre os poucos que já terminaram, um dos mais rigorosos rolou na Bélgica, o único país da União Europeia que já legalizou a prescrição de fagos. O teste mirou infecções em queimaduras graves de 27 pacientes. Calhou que o coquetel de vírus teve um desempenho pior que o dos antibióticos comuns. Mas o número de voluntários foi pequeno demais para ter significância estatística, e a concentração de fagos – depois se descobriu – era baixa para as bactérias em questão.

Moral da história: o veredicto ainda está a muitos testes de distância. Mundo afora, startups e empresas maiores estão testando fagos contra todo tipo de problema: úlceras nos pés causadas por diabetes, infecções oportunistas em pacientes com fibrose cística, bactérias que atacam os tecidos em torno de próteses…

Ainda não existe um jeito óbvio de lucrar com um remédio cuja patente pertence à Mãe Natureza, mas há algumas brechas com potencial. A primeira é criar um método inovador para produção dos vírus em larga escala, já que hoje esse é um processo realizado em pequenos laboratórios, que têm seus próprios macetes.

Outra frente que exige investimento é manter uma enorme coleção de vírus; uma biblioteca viva de interações entre parasitas e bactérias hospedeiras, com o fago certo para cada situação. Caso a fagoterapia dê certo, as farmacêuticas que se planejarem bem podem ganhar a dianteira.

A edição de genes, a seleção darwiniana in vitro e até a construção de DNAs virais do zero são caminhos para criar, em laboratório, fagos capazes de atacar bactérias específicas.

Um terceiro campo com potencial é a customização de fagos, que pode rolar tanto pela edição pontual de genes como por seleção darwiniana in vitro: você expõe várias gerações de vírus à bactéria que precisa combater, até que um deles sofra mutações que o tornem capaz de atacá-la. Por fim, dá para construir um fago inédito em laboratório – os cientistas começam com um “chassi” viral genérico e então adicionam os pedacinhos de DNA necessários para fazê-lo combater um certo micróbio patogênico.

Ou seja: há muitos motivos para esperança – seja por parte do poder público, seja por parte da iniciativa privada. Os fagos já são velhos conhecidos fora da medicina, e estão por trás de ideias que podem gerar modelos de negócio rentáveis.

Por exemplo: o professor Daniel da UnB, citado alguns parágrafos atrás, os estuda como uma opção para controle de pragas na agricultura. Sua ideia é usar esses vírus para bagunçar a microbiota intestinal dos insetos e torná-los mais suscetíveis à intoxicação por inseticidas. Há empresas estudando o uso de fagos em todo tipo de aplicação não médica (inclusive em embalagens, como profilaxia para aumentar a durabilidade de produtos nas prateleiras).

No fundo, esses vírus são um pouco como carros elétricos: uma tecnologia do começo do século 20 que fazia todo sentido explorar, mas que perdeu o trem da história. Agora, nos resta correr atrás de cem anos de tempo perdido nas pesquisas – e ver se uma ideia da década de 1920 sobrevive ao escrutínio do método científico em 2020.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO