Guerra Fria, islã e heroína: entenda os 40 anos de guerra no Afeganistão

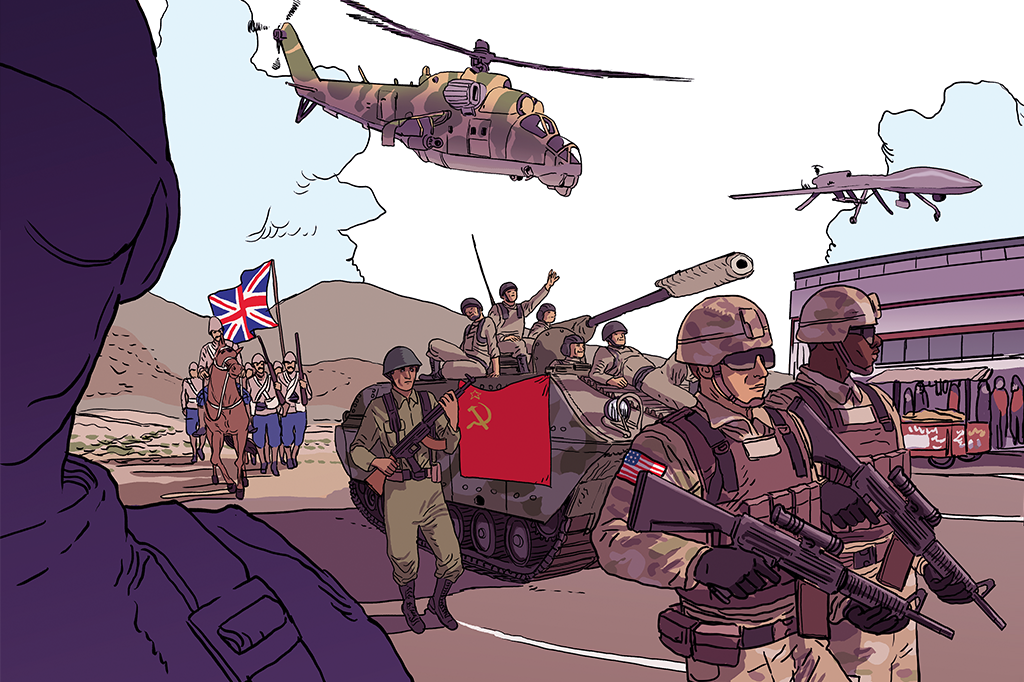

Britânicos, soviéticos, americanos. O povo afegão foi vítima e algoz de todos os impérios que bateram à sua porta. Como um país islâmico rural e miserável, castigado por décadas de manipulação das superpotências, se tornou terreno fértil para a ideologia medieval do Talibã.

Texto: Bruno Vaiano

Design: Carlos Eduardo Hara

Ilustração: Amilcar Pinna

Em 1946, o rei afegão Mohammed Zahir Shah – um monarca carismático e progressista, na época com 32 anos de idade – convidou a empresa de engenharia americana Morrison-Knudsen para instalar uma rede de barragens, usinas hidrelétricas e canais de irrigação ao longo do Rio Helmand. Suas margens são um oásis fértil em meio ao deserto que cobre o sul do Afeganistão, e modernizar a agricultura por lá traria prosperidade para uma província árida.

Os americanos se empolgaram: no comecinho da Guerra Fria, essa era uma boa chance de tirar um território no centro da Ásia da esfera de influência soviética – e torná-lo um aliado. Ao norte, o Afeganistão fazia fronteira com uma região remota da URSS. A leste, uma tripa estreita de território afegão montanhoso acaba em 76 km de fronteira com a China, onde o Partido Comunista disputava a guerra civil que colocaria Mao Tsé-Tung no poder. As montanhas afegãs eram uma poltrona VIP para a Casa Branca espiar seus adversários.

Para tocar as obras no Helmand, uma cidadezinha ocidentalizada de engenheiros e operários brotou do dia para a noite. Casas de subúrbio, donas de casa elegantes e crianças jogadoras de beisebol: a vila da Morrison-Knudsen era uma filial de Mad Men no coração da Ásia – e um cutucão na URSS. Ali os americanos ficaram por três décadas, tentando em vão lidar com os pássaros locais, o solo salgado e o orgulho dos camponeses da etnia pashtun.

Zahir não sabia, mas seu país – que até então fazia uma carreira solo discreta na diplomacia mundial e permaneceu neutro nas guerras mundiais –, se tornaria uma das maiores vítimas da Guerra Fria. Com as superpotências manipulando as marionetes em Cabul e brigas étnicas centenárias voltando à tona, o Afeganistão se tornou cenário de uma sequência de conflitos que já dura quase meio século e destruiu o país (só a intervenção soviética, de 1978 a 1989, gerou 1,5 milhão de mortos e 6,2 milhões de refugiados). Como tudo aconteceu?

A geografia

O Afeganistão é um pouco maior que Minas Gerais – e também não tem acesso ao mar. 75% do território consiste na cordilheira do Indocuche, a extremidade oeste do Himalaia. Vista em imagens de satélite, é um mar bege ondulante, uma rede de montanhas, cavernas e vales com vilarejos isolados. Os picos mais altos têm neve permanente. Ao norte das montanhas fica um planalto com agricultura de cereais e colinas com rebanhos. Ao sul, um deserto com uma rede de rios que viabilizam a agricultura.

A mesma palavra pré-histórica que deu origem ao verbo “estar” em português gerou, nas línguas indo-europeias do centro da Ásia, o sufixo –stan, que significa “terra de” ou “lugar onde está” alguém. Daí os nomes dos países por lá: Quirguistão é a terra dos quirguizes. Afeganistão, a dos afegãos. E por aí vai.

Se você procurar o povo afegão num mapa como este ao lado, não vai encontrar. Faz séculos que os afegãos originais são conhecidos como pashtuns, os falantes do pashto (que pertence ao mesmo tronco linguístico do persa). O termo “afegão” nasceu como um sinônimo de pashtun no século 3 – não se sabe bem como –, e hoje se refere a qualquer cidadão do país, independentemente da etnia.

Etnias não faltam. Os pashtuns são 40% da população, com 13 milhões de habitantes, e suas terras originais ficam no Sul, ao longo da fronteira com o Paquistão. O pashto é uma das línguas oficiais do Afeganistão. A outra é um dialeto persa chamado dari, falado pela segunda etnia do ranking, os tadjiques – que se concentram perto da fronteira com o Tadjiquistão, no Norte, e correspondem a 30% da população.

Em terceiro vêm os Hazaras, que são 15% e descendem dos mongóis de Gengis Khan que tomaram a Ásia no século 13. Eles habitam as montanhas, têm olhos puxados e são xiitas – diferentemente do Talibã, que é sunita e basicamente pashtun. Por isso, até hoje são alvo de discriminação e massacres. Em abril deste ano, conforme retomava o país, o Talibã nomeou de forma inédita um Hazara para um cargo de confiança – um aceno diplomático para o Ocidente, que temia um genocídio.

O atual território afegão pertenceu por séculos aos persas e depois foi conquistado por Alexandre. Com o colapso da Macedônia, floresceu uma cultura que misturava traços gregos e budistas (dois gigantescos Budas de pedra, que datavam do século 7, foram implodidos pelo Talibã em 2001 por serem estátuas de outra fé. Foi um dos maiores atentados já realizados contra um patrimônio da Unesco). Mais tarde viriam os califados árabes medievais, que trouxeram para a região a fé islâmica.

A origem

O Afeganistão como entendemos hoje – a ideia de que a terra dos pashtuns no centro da Ásia é um país com fronteiras delimitadas, capital, Forças Armadas etc. – nasce só em 1747, com o Amade Xá Durrani. Esse líder pashtun é o D. Pedro 1º do pedaço. A mítica figura fundadora do país, mas também um cara autoritário e polêmico. Com doses de diplomacia e opressão, ele uniu o quebra-cabeça de etnias sob um só império, e deu início a uma sequência de governos monárquicos que permitiram ao recém-fundado Afeganistão permanecer independente.

No século 19, os impérios Russo e Britânico disputaram sua própria Guerra Fria na Ásia, que ficou conhecida como O Grande Jogo. A turma londrina já havia colonizado todo o subcontinente indiano e queria subir. Os czares dominavam o centro da Ásia e queriam descer. Preso entre os dois pitbulls imperialistas ficou o Afeganistão – que servia de zona neutra.

Por duas vezes, quando os rumos da política afegã não agradaram os britânicos, houve guerra entre os dois. Os britânicos às vezes alcançavam seus objetivos geopolíticos: transformaram o Afeganistão num estado-satélite, e traçaram a Linha Durand – uma fronteira artificial com o Paquistão que, você verá a seguir, gera confusão até hoje.

Militarmente, porém, as campanhas eram fiascos. Uma pintura retrata um único médico, ferido e com as roupas em trapos, chegando à fortaleza britânica em Jalalabad num cavalo cansado. Ele foi o único sobrevivente de 16,5 mil soldados da Rainha Vitória que tentaram evacuar Cabul em janeiro de 1842, numa cena parecida com a protagonizada pelos americanos em agosto de 2021. As guerras anglo-afegãs forneceram àquela salada de tribos e etnias um elemento de união tão forte quanto o islamismo: a fama de povo irredutível, que dá um bote de David contra Golias invasores.

Há alguns pontos-chave do território afegão que os pashtuns controlam como ninguém. O Passo Khyber, por exemplo, é uma das únicas rotas asfaltadas que cruza a cordilheira do Indocuche, ligando o centro da Ásia (e a capital Cabul) ao Paquistão, no subcontinente indiano. Descrito pelo escritor Rudyard Kipling como um corte de espada através das montanhas, esse caminho foi parte da Rota da Seda no passado, e por lá entraram as tropas de Alexandre e Gengis Khan. Na ocupação americana, 80% do material bélico da Otan chegava pelo Passo Khyber, de acordo com o New York Times. Bastava explodir uma ponte – como ocorreu em 2009 – e tudo parava.

No filme Rambo 3 (1988), aliás, um guerrilheiro islâmico explica a Stallone o que o Afeganistão faz com quem tenta ocupá-lo: “Um antigo inimigo fez uma oração. Ela diz: Meu Deus, livrai-nos dos venenos das cobras, do dente do tigre e da vingança dos afegãos. Entendeu o que significa?” De olhos marejados, Rambo responde: “Que vocês nunca se rendem”. Hora de entender o que Rambo estava fazendo lá anos antes do 11 de setembro.

Os soviéticos

A monarquia afegã durou até 1973, quando Zahir Shah levou um golpe sem sangue do próprio sobrinho, o príncipe Daoud Khan. O rapaz proclamou uma república peculiar, da qual foi o único presidente – na prática, foi como se a família real continuasse no poder.

Foi só em 1978 que o Afeganistão realmente saiu de cima do muro da Guerra Fria. Rolou um golpe comunista clichê, com bandeira vermelha, reforma agrária, ateísmo – e que, num primeiro momento, aproximou o país da URSS. Obra do Partido Democrático do Povo Afegão (PDPA). Que não era democrático nem apoiado pelo povo: foi obra de intelectuais marxistas urbanos, que tinham pouquíssima identificação com o Afeganistão rural, islâmico e raiz.

O PDPA se fragmentou em uma ala totalitária e uma ala democrática. O líder dos totalitários, um elegante escritor chamado Nur Taraki, assumiu o país. Seu braço direito era Hafizullah Amin, um professor da Universidade de Cabul, educado nos EUA e conhecido pelo temperamento lunático. Amin torturou e executou democratas para manter o camarada Taraki no poder. Depois de eliminar os inimigos, eliminou os amigos. Matou Taraki, deu um golpe dentro do golpe e assumiu o Afeganistão.

A URSS não queria Amin no poder – ele era instável demais para presidir um estado-satélite obediente. Tampouco queria invadir o Afeganistão, já que o fiasco britânico era lendário. Por isso, a KGB começou com uma Pepsi. Em 16 de dezembro de 1979, espiões soviéticos puseram uma lata envenenada na geladeira, mas Amin não tomou. Em 27 de dezembro, surgiu outra oportunidade: haveria um banquete com a cúpula do governo afegão no Palácio Tajbeg, a residência oficial do chefe de estado. Um agente da KGB “temperou” a comida.

Só faltou combinar com os russos. Literalmente: durante o almoço, quando Amin e seus ministros começaram a passar mal com o veneno, médicos soviéticos que não sabiam do plano secreto esvaziaram o estômago do presidente e o salvaram. Parecia o óbvio a se fazer, porque Amin era comunista e estava há semanas pedindo ajuda de Moscou para controlar o Afeganistão. Quando batalhões soviéticos cruzaram a fronteira naquele mês de dezembro, ele achou que estavam lá para ajudá-lo.

Frustrada com o fracasso da segunda tentativa de envenenamento, a KGB começou a operação Baikal-79 às 19h15. Numa janela de 40 minutos, 660 homens das forças especiais soviéticas tomaram 20 prédios-chave do governo em Cabul – incluindo o Palácio Tajbeg, onde Amin se recuperava do envenenamento. Eles mataram 350 militares afegãos e renderam 1.850. Amin nunca mais foi visto. Era o começo de um governo fantoche e dez anos de ocupação soviética. No interior do país, líderes tribais de diversas etnias organizaram guerrilhas armadas. A jihad (guerra santa) contra invasores infiéis é uma recomendação do Corão; o que mobilizou 150 mil afegãos e casou bem com os interesses do Ocidente.

Os americanos

“No dia em que os soviéticos cruzaram oficialmente a fronteira [afegã], eu escrevi para o presidente Carter: agora nós temos a oportunidade de dar à URSS a sua Guerra do Vietnã.” Esse é o polonês Zbigniew Brzezinski – que foi conselheiro de Segurança Nacional do presidente americano Jimmy Carter entre 1977 e 1981 – dando uma entrevista à revista francesa Le Nouvel Observateur em 1998. O plano era simples: armar afegãos religiosos para tornar a vida dos soviéticos um inferno. Exatamente como os soviéticos haviam feito no Vietnã, ao financiar o governo comunista contra os EUA.

Como pôr em prática? Ao sul do Afeganistão fica o Paquistão, islâmico até a medula. O presidente da época, Muhammad Zia-ul-Haq, era um general de bigodinho na régua. Ele odiava os ateus soviéticos e queria fornecer dinheiro e armas aos jihadistas. Tornou-se o intermediário.

Um deputado federal do Texas chamado Charles Wilson, típico patriota americano, convenceu o Congresso a ajudar os paquistaneses e a jihad afegã. Seu braço direito era a socialite Joanne Herring – uma dama elegante idolatrada pelas donas de casa americanas.

Herring se tornou o cerne das relações públicas da Operação Ciclone – como o esquema de contrabando foi batizado pela CIA. A moça era uma intermediária importante para negociar com o presidente paquistanês, que a achava uma beldade. Nos anos 1980, além de lidar com Zia-ul-Haq em reuniões, Herring foi visitar pessoalmente os mujahidin (nome genérico dos praticantes da jihad) que recebiam armas e dinheiro americanos:

“Me vesti com roupas de homem e subi num caminhão. Chegamos a um acampamento com homens de barba e turbante vestindo trapos. (…) Eles ficaram tão gratos com a nossa presença. Meu coração foi conquistado imediatamente por aquelas pessoas que acreditam tanto em seu Deus. Eu acho que é o mesmo Deus que eu venero, apenas com outro nome.” Os EUA não pouparam propaganda. O presidente Ronald Reagan, ídolo conservador, recebeu guerrilheiros na Casa Branca.

Outra fonte importante de armamento para os mujahidins era Osama bin Laden, herdeiro de um rico empresário saudita, fundador e líder da Al-Qaeda. Ele recrutava voluntários de todo o mundo árabe para combater os soviéticos. Também foi um propagador do wahhabismo, a vertente ultrarradical do islamismo sunita que inspirou o Estado Islâmico, por exemplo.

Na época, os EUA pareciam não ter se dado do problema que isso se tornaria no futuro. O estranho alinhamento de americanos, Al-Qaeda e Paquistão acabaria enxotando de vez a URSS em 1989. No aftermath, Osama ainda apareceria em capas elogiosas de jornais ocidentais. Vide o britânico The Independent em 6 de dezembro de 1993: “Guerreiro antissoviético põe seu exército na estrada da paz”.

A bronca de Bin Laden com os EUA começou um pouco antes dessa manchete. Foi na Guerra do Golfo (1991), quando o governo saudita aceitou ajuda de tropas americanas para reforçar a fronteira turbulenta com o Iraque – para quem interpreta ao pé da letra o Corão, soldados infiéis trafegando nos arredores de Medina e Meca á algo intolerável. Em 1998, a Al-Qaeda começaria oficialmente sua guerra contra os EUA bombardeando embaixadas americanas na África. E em 2001 cometeu o 11 de Setembro.

No afã de vingar os ataques, Bush ordenou a invasão do Afeganistão – onde a Al-Qaeda era hóspede do governo do Talibã, ainda que eles não concordassem necessariamente com os atentados. Foi o começo da próxima guerra afegã. A mais longa delas.

O Talibã

Os comunistas tinham deixado para trás um vácuo de poder – que seria disputado avidamente por líderes tribais corruptos, armados até os dentes. Os mujahidin, que haviam combatido os soviéticos até 1989, agora combatiam entre si, e o país mergulhou numa guerra civil sangrenta.

Foi dela que emergiu o Talibã – que, ao pé da letra, significa “estudantes”. Eles governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001, e hoje contam com algo entre 70 mil e 100 mil membros. O grupo bebe da tradição dos mullah, líderes religiosos dos vilarejos afegãos. De origem humilde e sem vínculos com a politicagem, esses sábios servem como professores e juízes de regiões agrárias. Vivem de dízimo e comandam as madrasas, escolas mais ou menos equivalentes aos seminários católicos, que abrigam e educam jovens para torná-los futuros clérigos do islã. O respeito à hierarquia religiosa torna o Talibã mais sólido que uma guerrilha comum.

Embora violento e retrógrado, o Talibã foi visto (e ainda é visto) por alguns afegãos conservadores como uma alternativa preferível a uma ocupação estrangeira ou à carnificina dos conflitos tribais. Caso contrário, eles não teriam retomado o país com tanta facilidade após 20 anos de ocupação americana. O noticiário atual pode transmitir a impressão de que a população afegã é toda pró-EUA, mas há um abismo ideológico entre os aldeões das antigas e jovens democratas que moram em Cabul.

Desde 1978, quando começou o caos em solo afegão, o país se tornou também uma potência do narcotráfico. A região fértil em torno do Rio Helmand abriga as maiores plantações de papoula do mundo – planta da qual se extrai o ópio, matéria-prima da heroína. O Afeganistão forneceu mais de 80% dos opiáceos ilegais do planeta entre 2015 e 2020, de acordo com a ONU. A droga emprega 590 mil afegãos. Trata-se da maior fonte de renda do país, e as exportações levam de brinde a metanfetamina – já que a efedrina, um importante ingrediente dos cristais de Breaking Bad, também é extraída de uma planta típica do país.

Exportar é fácil. Lembra da Linha Durand – que os britânicos traçaram entre o Paquistão colônia e o Afeganistão independente no século 19? Pois é: além de atravessar um terreno montanhoso dificílimo de fiscalizar, ela corta ao meio o território tradicional dos camponeses pashtun, que circulam entre os dois lados da divisa. Há centenas de pontos de passagem entre os dois países. Essa porosidade, diga-se, é um dos segredos da invencibilidade do Talibã, que etnicamente é quase todo pashtun: eles sempre podem voltar para o lado de lá, onde há novos recrutas e lotes frescos de armas contrabandeadas.

Embora uma retórica de combate ao tráfico de drogas sempre tenha sido parte do discurso do grupo – mesmo nos anos 1990 –, o fato é que eles se sustentam taxando a papoula (em 2018, o Talibã tinha uma receita de US$ 1,5 bilhão anual, que só aumentou). A mineração e o plantio de itens legalizados também dão dinheiro, mas é difícil fechar as contas no fim do mês – e ter apoio popular – sem a droga. Os americanos calculam que impostos de 10% sobre o ópio geram 60% da renda do Talibã, e os empregos que o cultivo de papoula proporciona mantêm a população satisfeita.

O futuro é incerto após a evacuação das tropas americanas. O Talibã nunca se esforçou tanto para transmitir uma imagem moderada ao Ocidente, mas sabe-se que os tweets feitos pelos porta-vozes não correspondem aos estupros, extorsões e execuções que ocorrem longe da capital Cabul e das câmeras. A China, pragmática em suas relações internacionais, já mandou um diplomata apertar a mão do Talibã – não por simpatia, mas para manter controle de seu quintal asiático.

E os EUA têm uma nova bucha na mão: a célula do Estado Islâmico no centro da Ásia, uma inimiga do Talibã ainda mais caótica, e que já deixou claras suas intenções com o ataque suicida ao aeroporto de Cabul em 26 de agosto, que matou quase 200 afegãos e 13 militares americanos. A dor dos afegãos não acabará tão cedo: no coração do Velho Mundo, o país pôs para correr todos que já tentaram tirar uma casquinha de suas montanhas. Mas as feridas dessas batalhas se acumulam – e não têm hora para cicatrizar.

Principais fontes: livros Little America, de Rajiv Chandrasekaran; The American War in Afghanistan, de Carter Malkasian; The Return of a King, de William Dalrymple; The History of Afghanistan, de Meredith L. Runion. Consultamos Rodrigo Reis, diretor-executivo do Instituto Global Attitude. Dados sobre drogas da UNODC; documentário The Bitter Lake de Adam Curtis, da BBC; artigos “The Take-Down of Kabul: An Effective Coup de Main”, de Lester W. Grau; “Inside the Soviet Invasion of Afghanistan and the Seizure of Kabul, December 1979”, de Aleksandr Antonovich Lyakhovskiy; “Afghanistan: The Soviet Invasion in Retrospect”, de David N. Gibbs; entrevistas com o historiador Barnett Rubin pela Asia Society e Ali Ahmad Jalali pela International Review of the Red Cross.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO