Em processo gradual e influenciado pelo poder romano, cristãos definiram a doutrina da Santíssima Trindade.

Texto: Reinaldo José Lopes | Edição de Arte: Estúdio Nono / Cris Kashima

Design: Andy Faria | Imagens: Getty Images

crença na ressurreição de Jesus de Nazaré é o centro da fé cristã. O Messias de Israel, o descendente da linhagem de David prometido como Salvador de seu povo e de toda a humanidade havia centenas de anos, revelara-se na pessoa do Nazareno. As autoridades de Jerusalém, em conluio com os romanos, decidiram eliminá-lo, mas ele voltou à vida e revelou a seus seguidores uma verdade ainda mais grandiosa sobre quem ele era. Além de ser o Ungido (em grego, Christôs, ou então Mashiach em hebraico), Jesus havia fundido à sua natureza humana a majestade divina do próprio Iahweh.

Nascido como homem, ele já existia antes de todos os séculos: “Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai”, como diz a profissão de fé formulada no século 4º d.C. que a maior parte dos cristãos mundo afora ainda repete em suas cerimônias mais solenes. E, num ato voluntário de humildade e despojamento, esvaziou-se dessa majestade na cruz como resgate pelos pecados do mundo.

Como essas convicções surgiram? Tudo indica que a primeira semente delas germinou com a crença na Ressurreição, e é por ela que temos de começar. Ao menos alguns dos primeiros seguidores de Jesus tinham uma fé profundamente arraigada na ressurreição de seu mestre. Vários deles, como Paulo, Pedro, Tiago e João, afirmavam ter visto o Jesus ressuscitado e falado com ele.

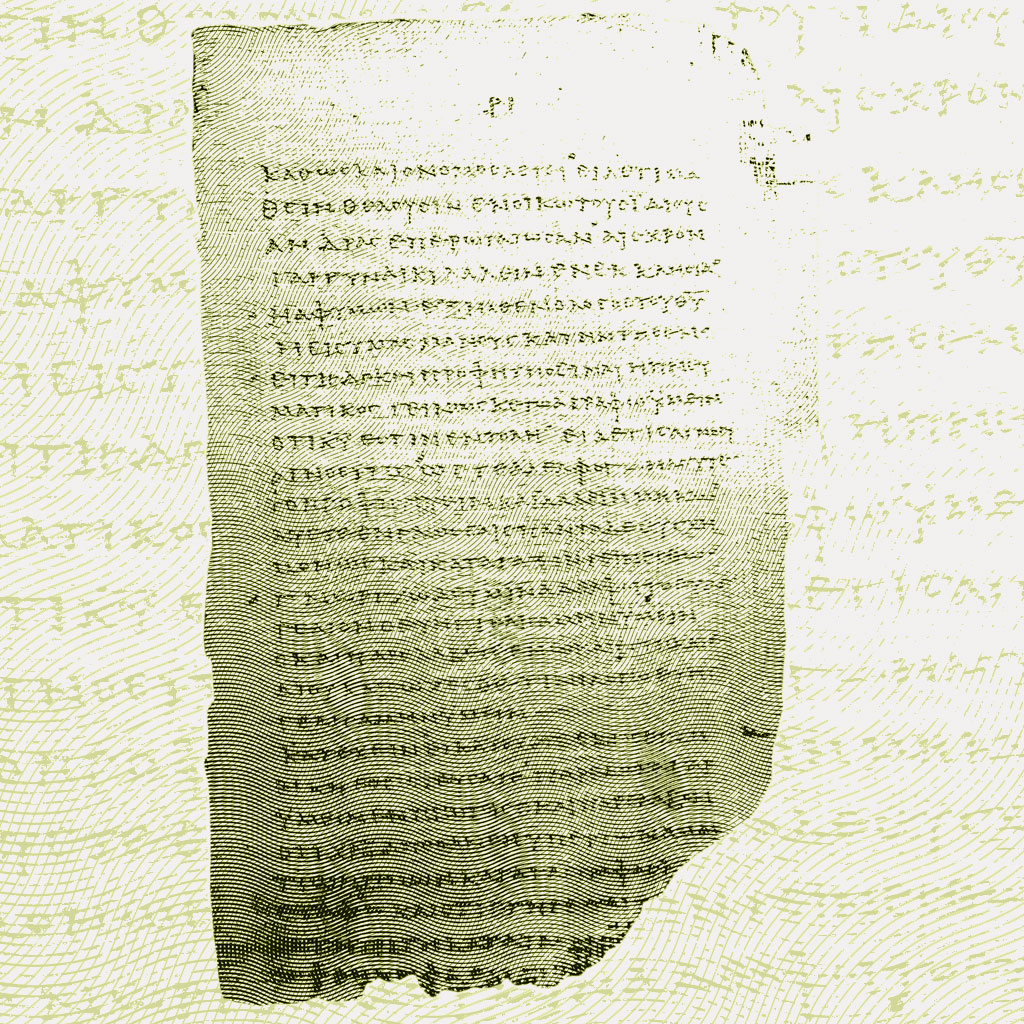

De fato, um dos textos mais antigos do Novo Testamento, a Primeira Epístola aos Coríntios, escrita por Paulo nos anos 50 d.C. (uns 20 anos depois da morte de Jesus), contém uma passagem sobre o tema que, para muitos especialistas, tem todo o jeito de ser “pré-paulina”, ou seja, de já estar circulando entre as comunidades cristãs um bom tempo antes de o apóstolo compor sua carta:

“Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas [Pedro], e depois aos Doze. Em seguida, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim.”

É difícil ter certeza absoluta sobre como essa crença surgiu. À primeira vista, o mais lógico pareceria seguir os evangelhos do Novo Testamento, segundo os quais os discípulos de Cristo – aliás, as discípulas, primeiramente – verificaram com espanto que o túmulo onde seu corpo crucificado fora deixado estava vazio e, logo depois, teriam se encontrado com o próprio Nazareno. Há alguns problemas consideráveis em adotar essa perspectiva de forma acrítica, porém.

O primeiro é que não dá para ter certeza de que o corpo de Jesus recebeu mesmo um enterro decente – tudo indica que essa não era a praxe romana. A segunda dificuldade é o fato de que, embora todos os evangelhos mencionem o sepulcro vazio, a maneira como as discípulas e os apóstolos de Jesus se dão conta da ressurreição varia muito de um texto para outro e, a rigor, há contradições entre as diferentes narrativas.

Por esses motivos, há estudiosos que defendem que a história do sepulcro vazio foi elaborada em uma época relativamente tardia. Segundo esse ponto de vista, as visões do ressuscitado teriam sido, inicialmente, experiências visionárias que convenceram ao menos alguns dos membros originais do círculo de Jesus de que o Nazareno estava vivo e, mais do que isso, assumira uma posição de tremenda glória, conferida a ele pelo próprio Deus.

Curiosamente, teria sido uma experiência mística desse tipo, segundo o livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, a responsável por transformar Paulo, de perseguidor dos cristãos que era, no maior propagador da mensagem de Jesus pelas cidades da bacia do Mediterrâneo.

O fim está próximo

Outra peça-chave do quebra-cabeça é o pensamento apocalíptico. No livro bíblico de Daniel, há a figura misteriosa do Filho do Homem, uma criatura que mistura traços angélicos e humanos, que chega “nas nuvens do céu” e recebe de Deus um “império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais terá fim”. E há também a visão de uma ressurreição geral de todos os que morreram e de seu julgamento: “E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno”.

Em sua pregação, Jesus falava frequentemente da vinda gloriosa do Filho do Homem. Alguns especialistas acreditam que, ao mencionar essa figura, o Nazareno estava se referindo não a si mesmo, mas a um enviado sobrenatural de Deus que desencadearia o Juízo Final – o papel de Jesus seria preparar o terreno para a chegada dele. Mesmo que essa hipótese esteja correta, porém, o fato é que a tradição cristã, logo depois da morte de Jesus, passou a interpretar essas menções ao Filho do Homem como referências ao próprio Cristo e à sua segunda vinda à Terra, posterior à ressurreição.

A crença na ressurreição dele, ao que tudo indica, é a chave: se Jesus tinha voltado à vida, estava cada vez mais claro que o fim se aproximava. De acordo com cristãos primitivos como Paulo, Jesus correspondia às “primícias” dos que tinham morrido (os primeiros frutos colhidos na estação), como se ele fosse a primeira maçã que amadurece na árvore e mostra que a hora da colheita está se aproximando. Se Cristo tinha sido o primeiro a ressuscitar, isso confirmava seu papel central no plano de Deus.

Por fim, há a ideia de Lôgos (“palavra” ou “verbo” de Deus), usada por judeus de língua grega para designar e personificar a sabedoria criadora do Senhor. Quem é cristão provavelmente deve ter reconhecido a expressão, porque é com um hino de louvor a essa entidade que começa o Evangelho de João: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus (…) Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito”. Para João, óbvio, Jesus era a manifestação do Lôgos divino.

De David a Jesus

Jesus pode ter ganhado o título de Filho de Deus, em parte, por causa da crença de que havia uma relação especial entre os monarcas da Casa de David e o próprio Deus. No Salmo 2, considerado pelos especialistas um dos hinos usados originalmente para celebrar a dinastia davídica e sua aliança com Iahweh, o Senhor diz o seguinte ao rei israelita: “Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança”. Os seguidores de Jesus, que o viam como Messias e herdeiro de David, interpretaram tais passagens de forma profética e literal, como uma declaração de que Jesus era, de fato, o Filho de Deus.

Exaltação ou encarnação?

Graças às últimas páginas, conseguimos colocar as cartas na mesa e mapear os diferentes elementos teológicos e culturais que provavelmente ajudaram os primeiros cristãos a pensar em Jesus como alguém que era mais – em certos casos, muito mais – do que um simples Messias humano. O difícil, no entanto, é saber com certeza em qual ordem todas essas peças se encaixaram ao longo do século 1º d.C. Para tentar fazer isso, vamos precisar de um pouco de vocabulário técnico.

Comecemos com “cristologia”, que nada mais é que o conjunto das crenças a respeito de Jesus Cristo, condensando a maneira como seus seguidores compreendem a figura central de sua fé. É comum haver uma distinção entre alta cristologia e baixa cristologia. Os adeptos da alta cristologia, que hoje dominam praticamente todas as igrejas cristãs, são os que enxergam Jesus como um ser divino, que já existia desde antes da criação do Universo e que se encarnou, assumindo a natureza humana.

Já uma baixa cristologia consiste em acreditar que Jesus era essencialmente um ser humano, o qual, por virtude de seu sacrifício na cruz e da ressurreição, assumiu um papel elevadíssimo no plano de Deus para o Cosmos.

Essa distinção é clássica e usada o tempo todo por quem estuda o tema, mas vários estudiosos atuais importantes acreditam que ela não dá conta do problema, ao menos não com a precisão desejada. Eles partem do princípio de que mesmo uma cristologia dita -“baixa”, caso acredite na ressurreição e no papel salvífico (ou seja, de salvador da humanidade) de Jesus, na verdade coloca o Nazareno numa posição absurdamente alta, como alguém que está “sentado à direita de Deus Pai”, como diz o credo cristão, e foi coroado com poderes divinos.

Por isso, esses pesquisadores preferem falar em cristologias de exaltação – ou seja, nas quais Jesus foi exaltado ou elevado, de sua posição humana original, para a glória divina – e cristologias de encarnação, nas quais a divindade de Cristo é pressuposta desde o início. Mas a questão, é claro, permanece: o que veio primeiro? Será que as ideias cristãs originais se referem à exaltação ou à encarnação de Jesus?

Se a gente dependesse apenas do estudo dos evangelhos canônicos para formar uma opinião a esse respeito, seria fácil pensar numa espécie de “escadinha” evolutiva entre os dois tipos de cristologia. Pouquíssimos especialistas atuais discordarão que, se fôssemos ordenar os evangelhos “oficiais” por sua ordem de escrita, ela seria a seguinte: Marcos, Mateus e Lucas (tecnicamente empatados em segundo lugar; teriam sido escritos mais ou menos ao mesmo tempo), João.

O Quarto Evangelista, como sabemos, é o que começa sua narrativa com um hino em honra ao eterno Verbo divino (a hipóstase por excelência), e também é o único entre os canônicos a colocar na boca de Jesus frases como “Antes que Abraão existisse, Eu Sou” (“eu sou” = Iahweh em hebraico, como já vimos), “Eu sou o caminho, a verdade e a vida”, “Quem me vê, vê o Pai” e tantas outras. Já Mateus e Lucas, de formas consideravelmente diferentes nos detalhes, apresentam a concepção de Jesus no seio de Maria como uma obra direta do Espírito Santo de Deus, sem a intervenção de um pai humano.

Marcos, por sua vez, não menciona o Verbo nem a concepção virginal, mas começa sua narrativa com o Jesus já adulto, recebendo o batismo no Rio Jordão, com o Espírito descendo sobre Cristo com uma pomba e a voz celestial que afirma: “Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo”.

Note que, nesse resumo velocíssimo, eu deliberadamente fiz o caminho inverso ao da “escadinha”: começamos com uma alta cristologia/cristologia de encarnação no texto mais tardio e chegamos a uma baixa cristologia/cristologia de exaltação no texto mais antigo. Isso significaria, em outras palavras, que o movimento cristão começa concebendo Jesus como um ser humano que foi elevado à posição divina, mas nos últimos anos do século 1º d.C. emerge a visão “encarnacional”, que postula um Filho divino de Deus Pai que já existia antes de todos os séculos.

Se Paulo, o mais antigo autor cristão cujos textos foram preservados, endossar a crença numa cristologia de exaltação, esse esquema evolutivo simples encerraria a questão. Mas a coisa é mais complicada. Um famoso trecho da Epístola aos Filipenses – também um texto de Paulo – é considerado um poema ou hino litúrgico pré-paulino, ou seja, que já fazia parte da tradição antes do próprio apóstolo. E lembra muito uma cristologia de encarnação.

O hino afirma que o estado original de Jesus era a “forma de Deus”. Essa forma divina passou pela metamorfose de se tornar “semelhante aos homens”, “tornando-se obediente até a morte”. A recompensa por esse ato de suprema humildade? “Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome”, afirma o poema pré-paulino.

Que nome é esse? “Senhor”, é claro – não é por acaso que uma das profissões de fé cristãs mais antigas, também presente nas cartas de Paulo, é dizer “Jesus é o Senhor”. Caso você não esteja lembrado, “Senhor” é só um eufemismo para Iahweh. Nas culturas antigas (e em algumas culturas tradicionais modernas também), o nome é a coisa. Em outras palavras, o já divino Jesus, por seu sacrifício na cruz, assume a essência de Iahweh. É quase uma mistura de cristologia de encarnação com cristologia de exaltação. E parece ser uma visão muito, muito antiga dentro da comunidade cristã.

Dos gnósticos à Santíssima Trindade

Pouco a pouco, a crença no Messias crucificado foi deixando de ser uma seita do judaísmo palestino, cujos principais membros eram galileus pobres e sem instrução, e começou a conquistar adeptos entre os artesãos e a classe média das cidades de língua grega do Império Romano. Alguns dos novos seguidores da crença cristã tinham tido acesso à educação formal e aos debates entre escolas filosóficas nascidas na Grécia. A julgar pelos textos que chegaram até nós, o contato entre esses dois universos culturais tão distintos teve entre seus principais frutos o nascimento da teologia cristã ortodoxa, de um lado, e do chamado gnosticismo, de outro.

O termo vem do grego e significa “conhecimento”. Nunca houve uma “igreja gnóstica”, nem ao menos um movimento gnóstico unificado, mas dá para usar o termo para designar uma grande variedade de correntes de pensamento e seitas cristãs que possuíam algumas coisas importantes em comum. A primeira, como o próprio nome sugere, é a ênfase não exatamente na fé, mas no conhecimento – e em especial no conhecimento místico secreto, às vezes exigindo métodos complexos de interpretação de textos bíblicos ou de obras teológicas produzidas pelos eruditos gnósticos.

As epístolas de Paulo às vezes desenvolvem ideias teológicas de um jeito bastante complexo e paradoxal, mas elas viram brincadeira de criança perto de muitos textos gnósticos.

Os pensadores dessa escola acreditavam numa inteligência suprema, que estaria por trás da ordem que vemos no Universo, mas esse Deus não teria criado diretamente o Cosmos. Em vez disso, o ato da criação teria ficado aos cuidados de um ser sobrenatural subordinado à divindade suprema, um ente chamado de Demiurgo (“artesão”). Os gnósticos imaginavam o Demiurgo como um ser ignorante e malévolo que, em diversas narrativas, cria o Universo material sem a autorização do Deus verdadeiro, com a intenção de tiranizar os habitantes de seu brinquedinho cósmico.

O que tudo isso tem a ver com o Deus de Israel ou Jesus? Bem, para muitas correntes gnósticas, Iahweh seria o próprio Demiurgo malvado. Isso explicaria a severidade do Deus do Antigo Testamento, bem como a imperfeição e o sofrimento que vemos no mundo à nossa volta. Esse falso deus teria aprisionado seres espirituais na matéria malévola por ele criada: assim surgiu a humanidade. Mas o Deus verdadeiro não estava totalmente alheio ao sofrimento desses espíritos. Para libertá-los das amarras da matéria e da carne, ele decidira enviar uma de suas mais poderosas emanações, o Cristo, na forma de homem.

Segundo essa visão, o papel de Jesus não foi o de morrer na cruz pelos pecados do mundo, mas sim o de ensinar às pessoas o segredo sobre sua verdadeira natureza espiritual e, dessa maneira, permitir que elas escapassem das garras do Demiurgo. Por conta de tal interpretação da missão de Jesus, certos gnósticos adotavam uma perspectiva docetista (termo derivado do verbo grego “parecer”), segundo a qual Cristo só parecia ter tido um corpo humano de verdade.

Versões dessa ideia provavelmente foram populares em alguns centros cristãos importantes, mas os gnósticos e outros grupos considerados heréticos não parecem ter conseguido a aprovação da maior parte dos líderes da Igreja nascente. Para eles, a situação era relativamente clara: Jesus era, ao mesmo tempo, divino e humano, Filho do Deus de Israel, criador do mundo. Algumas dúvidas, porém, permaneciam: será que Jesus era idêntico em dignidade a Deus Pai? E quanto ao Espírito Santo, em nome do qual, junto com o Pai e o Filho, os cristãos eram batizados desde a época dos apóstolos? Qual era a relação entre esses três pilares da divindade?

Tais questões se tornaram muito mais urgentes de uma hora para outra a partir do ano 312 d.C., quando o imperador Constantino se tornou o primeiro governante de Roma a abraçar a fé cristã. Constantino não transformou o cristianismo em religião oficial do império (coisa que só aconteceria várias décadas depois), mas a Igreja e seus bispos logo passaram a ser alvo da atenção do monarca. Ele acreditava ter assumido o trono por graça de Deus e, portanto, tinha o máximo interesse em garantir a unidade religiosa dos cristãos, para que Deus continuasse a abençoá-lo e para que o cristianismo funcionasse como fator de coesão do império.

E foi aí que Constantino percebeu que nem tudo ia bem. As principais discordâncias tinham a ver com o que hoje conhecemos como a heresia ariana, assim chamada por causa do sacerdote Ário, que vivia em Alexandria. Grosso modo, Ário propunha uma hierarquia teológica clara: sim, Jesus era divino e existira antes da criação do mundo, mas o próprio Cristo teria sido criado por Deus em algum momento do passado remotíssimo. O Pai era, claro, superior ao Filho – uma ideia que, apesar de sua lógica aparente quando pensamos em pais e filhos de carne e osso, provocou revolta em muitos dos cristãos de Alexandria.

Conforme a controvérsia aumentava e Ário conquistava adeptos e detratores, Constantino decidiu que era hora de resolver a questão de uma vez por todas, convocando o primeiro concílio ecumênico (com o sentido original de “mundial”, “geral”) da história da Igreja no ano 325. Reunidos na cidade de Niceia, na atual Turquia, mais de 300 autoridades cristãs aprovaram a primeira versão do Credo que, ainda hoje, define a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo.

A expressão-chave para definir a relação entre Cristo e Deus é a afirmação de que ele é “consubstancial ao Pai” – ou seja, da mesma “substância”. Afirmava-se pela primeira vez, com todas as letras, o paradoxo teológico segundo o qual o único Deus do Universo era capaz de se desdobrar em três pessoas indissoluvelmente unidas.

Essa unidade das três pessoas divinas, a Santíssima Trindade, como ficou conhecida, seria refinada conceitualmente no século seguinte, no Concílio de Calcedônia (também no atual território turco), no ano 451. Nesse encontro, ficou estabelecido que Jesus era “verdadeiro Deus e verdadeiro homem”: uma única pessoa com duas naturezas plenas, humana e divina, indissoluvelmente ligadas. O retrato de Deus que predominaria no Ocidente pelos 15 séculos seguintes tinha recebido seu último grande retoque.