A caçadora de estrelas apagadas

Como os entraves da ditadura chilena moldaram o futuro da astrônoma María Teresa Ruiz – e a levaram a desvendar um dos objetos mais estranhos do Universo

Existe um lugar da Terra em que o céu é tão cristalino que nem parece céu. Parece um planetário a céu aberto. É o norte do Chile. Não há lugar melhor no planeta para observar o Universo.

A luz emitida pelas estrelas viaja milhões de quilômetros praticamente sem ser perturbada até vir parar na atmosfera. Mas chegando aqui a história muda. O ar está repleto de partículas suspensas e vapor d’água. Tudo isso perturba a luz que vem das estrelas. Boa parte dela acaba absorvida ou espalhada. É como olhar uma moeda que está no fundo de uma piscina: você pode até enxergar uma forma arredondada, mas vai perder todos os detalhes.

Mais: mesmo que você se esforce para saber pelo menos quanto vale a moeda, certamente vai se frustrar caso alguém chacoalhe a superfície da água. Na atmosfera é a mesma coisa: quanto mais o ar chacoalha, pior. E, quanto mais perto do chão, mais turbulento é o ar. Você precisa apostar em lugares secos e bastante altos, o que garante pouca umidade e menos ar (portanto, menos distorção) separando você do espaço.

Esses dois pontos tornam o norte do Chile perfeito para a construção de observatórios: trata-se de um lugar alto, cheio de planaltos assentados a mais de 3 mil metros de altura. Alto e seco: de um lado, a corrente marítima gelada de Humboldt esfria o ar da costa e diminui a precipitação. Do outro, a Cordilheira dos Andes não deixa o ar úmido do continente entrar. E o resultado é um céu que propicia 200 noites límpidas por ano.

Além disso, o norte do Chile tem outra carta na manga: está na melhor latitude possível para quem quer observar a região mais estrelada do céu, que é o centro da Via Láctea. É que existe uma quantidade 40 vezes maior de ar entre você (ou o seu telescópio) e um objeto espacial no horizonte do que se ele estiver diretamente sobre a sua cabeça.

Por conta do ângulo entre a Via Láctea e a Terra, o centro galáctico só aparece diretamente sobre a cabeça de quem mora mais ou menos 30 graus abaixo da linha do Equador. Cerro Tololo, um dos grandes observatórios chilenos, fica exatamente nessa linha (a mesma de Porto Alegre, só que a capital gaúcha não tem a vantagem do céu cristalino).

Juntando tudo, você pode pensar no planeta como uma casa na qual todas as janelas estão embaçadas, menos uma – a do Chile. E ela é a única que tem vista direta para o quintal mais brilhante que você possa imaginar. Tanto que, até 2020, 70% de toda infraestrutura astronômica do planeta, mantida por instituições do mundo todo, estará em terras chilenas. E foi justamente nesse cômodo privilegiado que nasceu, há 71 anos, María Teresa Ruiz, a estrela da nossa reportagem.

Aposta de risco

Ela foi a primeira mulher a se formar em astronomia na Universidade do Chile. Repetiu o feito nos EUA, já longe da janela chilena para o espaço sideral: tornou-se a primeira PhD em astrofísica formada em Princeton.

Nesse meio tempo, o Chile experimentava turbulências que nada tinham a ver com suas condições atmosféricas. Em 1973, o então presidente Salvador Allende foi deposto por uma junta militar, e Augusto Pinochet assumiu o comando do país. “Visitei o Chile pouco antes e estava claro que algo ia acontecer. Mas, como todo mundo, pensava que seria algo temporário. Jamais que levaria 17 anos para acabar”, conta a pesquisadora.

No Chile, as universidades foram colocadas sob controle militar e permaneceram assim por anos. Pinochet designou, via decreto, oficiais das forças armadas para encabeçar as instituições educacionais. A antropóloga Sonia Montecino fala em “atmoterrorismo”: a criação de um ar de constante medo e vigilância na comunidade universitária. O maior baque, porém, era outro: a falta de verba para pesquisas.

“Não éramos refugiados no senso político. Mas tínhamos que pensar: se eu voltar, vou conseguir progredir na minha carreira? Vou, no mínimo, conseguir um emprego? As respostas para essas perguntas motivavam os pesquisadores a permanecer fora do país”, diz María Teresa.

De 1977 a 1979, ela morou no México, o lugar mais próximo de casa onde fazer pesquisa permanecia viável. “Mas, em certo ponto, eu disse ‘basta’. Eu amava o México e a astronomia por lá. Mas a minha contribuição como cidadã eu não poderia desenvolver em outro país.”

Ruiz acabou voltando para a Universidade do Chile, agora como pesquisadora, e o clima seguia tenso. “Me lembro de estar uma noite observando o céu e pensando ‘O que é isso? Eu estou aqui me preocupando com estrelas, tentando entender como elas evoluem, enquanto tem gente morrendo lá fora’.” Tampouco havia dinheiro. “Não existia verba para conferências e nem para revistas científicas. As assinaturas foram suspensas, todas, por anos. Veja, era uma época antes da internet: sem os periódicos e os encontros entre cientistas, mal dava para saber o que os outros astrônomos estavam fazendo.”

Mas foram justamente essas restrições que trouxeram uma reviravolta à carreira de Ruiz. Cientistas de universidades chilenas tinham direito a 10% do tempo de observação em La Silla, um complexo astronômico financiado por mais de dez países. Mas como usá-lo sem saber o que os outros estavam pesquisando, e correr o risco de fazer pesquisas que outros cientistas já tinham feito? “Fiz uma aposta. Imaginei que os cientistas do resto do mundo não iam gastar tempo precioso em grandes telescópios observando estrelas próximas com pouco brilho. Não era sexy o suficiente.”

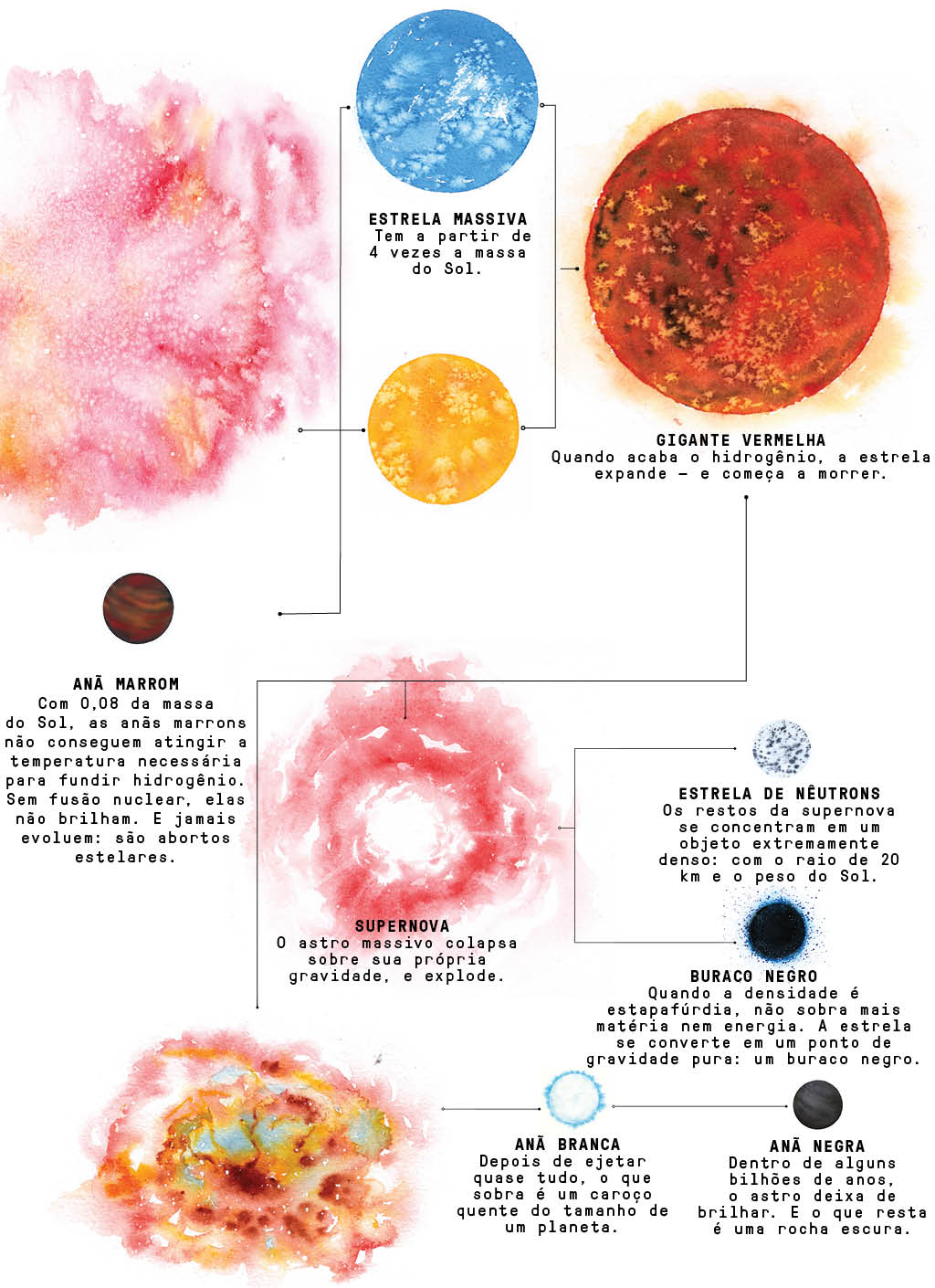

María Teresa, então, começou um estudo com o objetivo de catalogar todas as estrelas do tipo anã branca próximas de nós. Pequenas e de pouco brilho, elas representam o futuro de estrelas de tamanho médio, como o Sol.

Não é fácil detectar anãs brancas. Uma estrela que, à primeira vista, parece estar perto e ter pouco brilho, pode na verdade ser extremamente brilhante e estar absurdamente distante. Um bom indício para tirar a prova é o “movimento próprio” da estrela. Grosso modo, quanto mais longe ela estiver, mais fixa parecerá estar no céu. Estrelas que se movem mais rápido tendem a estar na vizinhança. Mas esse movimento não é perceptível do dia para a noite. É preciso comparar sua posição com imagens feitas anos atrás, para checar se as coordenadas mudaram.

Foi a esse tipo burocrático de análise que María Teresa se dedicou por uma década. E então, numa bela noite de março de 1997, ela encontrou um objeto que nada tinha a ver com uma anã branca. No telescópio, parecia vermelha, e tão apagada que nem se a visão humana fosse 3 milhões de vezes mais potente seria possível enxergá-la a olho nu. Momentos depois, María Teresa estava certa de que tinha se deparado com um dos objetos espaciais mais bizarros do Universo: uma anã marrom.

A pária estelar

As anãs marrons – ou “anãs cafés”, termo preferido pela pesquisadora – são estrelas abortadas. Elas se formam igual qualquer outra estrela, a partir de nuvens de gás e poeira que vão se aglutinando por atração gravitacional até formar uma bola, que chamamos de protoestrela. Mas as protoestrelas raramente nascem sozinhas. Até 85% delas vão formar pares binários: estrelas que nascem ao mesmo tempo e passam a vida juntas, orbitando um mesmo centro de gravidade.

Nessa fase de protoestrela, uma anã marrom é indiferenciável de uma estrela normal. Ela também se organiza em pares com estrelas de verdade e até “brilha” – mas não como o Sol. Conforme aquela massa de gás e poeira se contrai para formar a protoestrela, a energia gravitacional é convertida em radiação, principalmente infravermelha. A anã marrom, portanto, até emite um certo tipo de luz. Mas não tem nada a ver com a usina nuclear a céu aberto que são as estrelas como o Sol.

O Sol brilha porque o aperto gravitacional no interior dele é tão grande que os núcleos dos átomos de hidrogênio (o elemento mais abundante do Universo) começam a se fundir lá dentro, e isso gera uma energia descomunal, que se propaga pelo espaço na forma de luz e calor. A fusão de hidrogênio, porém, só ocorre se a temperatura no núcleo da bola atingir 3 milhões de graus celsius. E isso só acontece quando ela tem massa equivalente a pelo menos 75 vezes a massa de Júpiter.

Uma anã marrom não tem esse tamanho todo e, portanto, não funde hidrogênio. Funde, no máximo, um pouquinho de deutério, um primo altamente instável dele. Por isso não é uma estrela, nem brilha: a pouca radiação que existe no seu nascimento desvanece em um par de bilhões de anos. Quanto mais velha é a anã marrom, mais difícil é encontrá-la. Você teria de tropeçar nela por acaso.

Por isso, os primeiros astrônomos que buscavam anãs marrons no céu não olhavam diretamente para elas. Primeiro eles procuravam sistemas binários. Lembra que a maioria das estrelas surge em pares? Os cientistas iam atrás de estrelas comuns que estivessem acompanhadas de estranhos objetos quase sem brilho, parecidos com planetas.

O teste final era conferir se o objeto tinha lítio. Anãs marrons são bolonas ambulantes de lítio no espaço. É que esse elemento tem uma temperatura bem mais baixa de fusão que o hidrogênio. Estrelas gastam seu lítio muito rápido: ele é facinho de consumir, como se fosse um pacote de bolacha.

Com 100 milhões de anos vida, um piscar de olhos em termos astronômicos, uma estrela de massa baixa já destruiu todo o seu lítio. Já as anãs marrons não conseguem fundir lítio, e ele fica ali, acumulado.

A descoberta das primeiras anãs marrons aconteceu em 1995. Todas em sistemas binários. O problema é que, mesmo quando você encontra uma anã marrom assim, é difícil estudá-la. Sua estrela companheira acaba ofuscando muitas de suas características exclusivas.

Foi aí que María Teresa fez história, ao encontrar a primeira anã marrom livre no espaço – da única forma que isso seria possível: sem querer.

A anã café solitária ganhou o nome de Kelu-1, uma homenagem de sua descobridora aos Mapuches, povo indígena que habita o centro-sul do Chile, para o qual kelü quer dizer vermelho.

Kelu foi achada com 0,01% da luminosidade do Sol – muito do seu brilho já estava extinto. A estimativa atual é que ela esteja a 61 anos-luz daqui – bem perto; as Três Marias, por exemplo, ficam todas a mais de 800 anos-luz.

Dali em diante, anãs marrons se tornaram o principal foco de estudo de María Teresa. E foram elas que levaram a chilena a se tornar autoridade em tópico ainda mais curioso: exoplanetas.

Laboratório sideral

“O estudo de exoplanetas foi uma transição natural para mim”, conta Ruiz. Os planetas que orbitam outras estrelas são especialmente instigantes. Os outros astros do sistema solar, afinal, são inóspitos para a vida. A esperança de encontrar uma nova Terra está lá fora.

Há pouco, porém, que conseguimos descobrir apenas olhando para os exoplanetas – assim como as anãs marrons binárias, as características desses planetas costumam ser ofuscadas pelos seus sóis. Por isso, anãs marrons se tornaram “laboratórios” de exoplanetas. Muitas aproximações sobre eles são derivadas do que aprendemos com os modelos das anãs marrons, que Ruiz estuda em detalhes até hoje.

As anãs marrons já lembram planetas em tamanho e massa. Conforme ficam velhas e esfriam, mesmo a atmosfera deles fica mais “planetária”. Astrônomos já encontraram até água por lá, na forma de vapor superaquecido, coisa que seria impossível numa estrela como o Sol, quente demais para uma molécula como H2O existir. Além de tudo, dá para estudar a “meteorologia” das anãs marrons: elas têm nuvens (compostas majoritariamente por poeira), que afetam a temperatura da atmosfera e passam por ciclos bizarros, similares à evaporação e à condensação.

Nada disso é diretamente observável nos exoplanetas – e uma análise da atmosfera é essencial para verificar condições de abrigar vida. As anãs marrons, portanto, expandiram sua posição de estrela abortada, finalmente alcançando o estrelato como dublê exoplanetário.

E a mãe latino-americana das anãs cafés? María Teresa Ruiz segue no Chile, contemplando sua janela inigualável para o espaço sideral, e orgulhosa por, à sua maneira, ter derrotado a ditadura. “Nosso grande ato revolucionário foi fazer ciência, apesar de tudo. Aquela foi a nossa rebelião.”

Como nascem (e morrem) as estrelas

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Risco de depressão e outras doenças mentais aumenta após Covid-19 grave

Risco de depressão e outras doenças mentais aumenta após Covid-19 grave Corvos guardam rancor de humanos – e podem se vingar até 17 anos depois

Corvos guardam rancor de humanos – e podem se vingar até 17 anos depois Matemáticos querem criar dois novos numerais. E você teria que reaprender a contar.

Matemáticos querem criar dois novos numerais. E você teria que reaprender a contar. Cientistas acham girino mais antigo do mundo, com 161 milhões de anos de idade

Cientistas acham girino mais antigo do mundo, com 161 milhões de anos de idade Animais bêbados: consumo de álcool é frequente na natureza, revela estudo

Animais bêbados: consumo de álcool é frequente na natureza, revela estudo